Bort les Orgues au temps de Marmontel

Le début des mémoires de Marmontel

LIVRE PREMIER.

« C’est pour mes enfants que j’écris l’histoire de ma vie : leur mère l’a voulu. Si quelque autre y jette les yeux, qu’il me pardonne les détails minutieux pour lui, mais que je crois intéressants pour eux. Mes enfants ont besoin de recueillir les leçons que le temps, l’occasion, l’exemple, les situations diverses par où j’ai passé, m’ont données. Je veux qu’ils apprennent de moi à ne jamais désespérer d’eux-mêmes , mais à s’en défier toujours ; à craindre les écueils de la bonne fortune, et à passer avec courage les détroits de l’adversité.

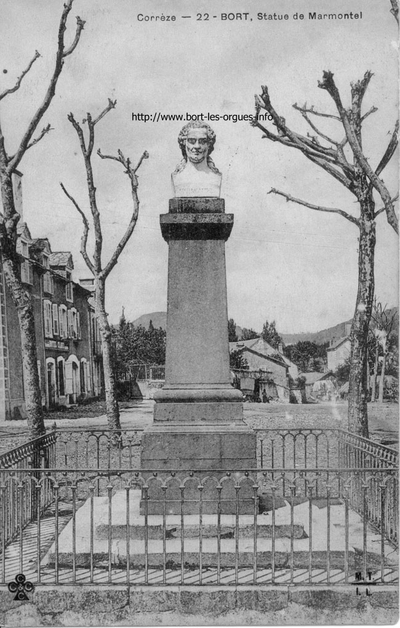

Marmontel en buste à Bort

J’ai eu sur eux l’avantage de naître dans un lieu où l’inégalité de conditions et de fortune ne se faisait presque pas sentir. Un peu de bien, quelque industrie, ou un petit commerce , formaient l’état de presque tous les habitants de Bort, petite ville de Limousin, où j’ai reçu le jour. La médiocrité y tenait lieu de richesse ; chacun y était libre et utilement occupé. Ainsi la fierté, la franchise, la noblesse du naturel n’y étaient altérées par aucune sorte d’humiliation, et nulle part le sot orgueil n’était plus mal reçu ni plus tôt corrigé. Je puis donc dire que, durant mon enfance, quoique né dans l’obscurité, je n’ai connu que mes égaux ; de 1à peut-être un peu de roideur que j’ai eue dans le caractère, et que la raison même et l’âge n’ont jamais assez amollie.

Bort, situé sur la Dordogne, entre l’Auvergne et le Limousin, est effrayant au premier aspect pour le voyageur, qui, de loin, du haut de la montagne, le voit au fond d’un précipice, menacé d’être submergé par les torrents que forment les orages, au écrasé par nue chaîne de rochers volcaniques, les uns plantés comme des tours sur la hauteur qui domine la ville, et les autres déjà pendants et à demi déracinés ; mais Bort devient un séjour riant, lorsque l’œil rassuré se promène dans le vallon. Au-dessus de la ville, une île verdoyante que la rivière embrasse, et qu’animent le mouvement et le bruit d’un moulin, est un bocage peuplé d’oiseaux. Sur les deux bords de la rivière, des vergers, des prairies et des champs cultivés par un peuple laborieux forment des tableaux variés. Au dessous de la ville le vallon se déploie, d’un côté en un vaste pré que des sources d’eau vive arrosent, de l’autre, en des champs couronnés par une enceinte de collines, dont la douce pente contraste avec les rochers opposés. Plus loin, cette enceinte est rompue par un torrent qui, des montagnes, roule et bondit à travers des forêts, des rochers et des précipices, et vient tomber dans la Dordogne par une des plus belles cascades qui existent, soit pour le volume des eaux, soit pour la hauteur de leur chute ; phénomène auquel il ne manque, pour être renommé, que de plus fréquents spectateurs.

C’est près de là qu’est située cette petite métairie de Saint-Thomas, où je lisais Virgile à l’ombre des arbres qui entouraient nos ruches d’abeilles, et où je faisais de leur miel des goûters si délicieux. C’est de l’autre côté de la ville , au-dessus du moulin et sur la pente de la côte, qu’est cet enclos où les beaux jours de fêtes mon père me menait cueillir des raisons de la vigne que lui-même il avait plantée, ou des cerises, des prunes et des pommes des arbres qu’il avait greffés.

Mais ce qui, dans mon souvenir, fait le charme de ma patrie, c’est l’impression qui me reste des premiers sentiments dont mon âme fut comme imbue et pénétrée par l’inexprimable tendresse que ma famille avait pour moi.

Si j’ai quelque bonté dans le caractère, c’est à ces douces émotions, à ce bonheur habituel d’aimer et d’être aimé, que je crois le devoir. Ah! quel présent nous fait le Ciel lorsqu’il nous donne de bons parents!

Je dus aussi beaucoup à une certaine aménité de mœurs qui régnait alors dans ma ville, et il fallait bien que la vie simple et douce qu’on y menait eût de l’attrait, puisqu’il n’y avait rien de plus rare que de voir les enfants de Bort s’en éloigner. Leur jeunesse était cultivée, et dans les collèges voisins leur colonie se distinguait ; mais ils revenaient dans leur ville comme un essaim d’abeilles à la ruche après le butin.

J’avais appris à lire dans un petit couvent de religieuses, bonnes amies de ma mère. Une demoiselle bien née, et qui depuis longtemps vivait retirée dans cet hospice, avait eu la bonté d’y prendre soin de moi. Je dois bien chérir sa mémoire et celle des religieuses qui m’aimaient comme leur enfant !

De là je passai à l’école d’un prêtre de la ville, qui, gratuitement et par goût, s’était voué a l’instruction des enfants. Fils unique d’un cordonnier, le plus honnête homme du inonde, cet ecclésiastique était un vrai modèle de la piété filiale. J’ai encore présent l’air de bienséance et d’égards mutuels qu’avaient l’un avec l’autre le vieillard et son fils; le premier n’oubliant jamais la dignité du sacerdoce, ni le second, la sainteté du caractère paternel. L’abbé Vaissière (c’était son nom), après avoir rempli ses fonctions à l’église, partageait le reste de son temps entre la lecture et les leçons qu’il nous donnait. Dans le beau temps, un peu de. promenade, et quelquefois, pour exercice, une partie de mail dans la prairie, étaient ses seuls amusements. Il était sérieux, sévère et d’une figure imposante. Pour toute société, il avait deux amis, gens estimés dans notre ville. Ils ont vécu ensemble dans la plus paisible intimité, se réunissant tons les jours, et tous les jours se retrouvant les mêmes, sans altération, sans refroidissement dans le plaisir de se revoir, et, pour complément de bonheur, ils sont morts à peu d’intervalle. Je n’ai guère vu d’exemple d’une si douce et si constante égalité dans le cours de la vie humaine.

A cette école j’avais un camarade qui fut pour moi, dès mon enfance, un objet d’émulation. Son air sage et posé, son application à l’étude, le soin qu’il prenait de ses livres, où je n’apercevais jamais aucune tache, ses blonds cheveux toujours si bien peignés, son habit toujours propre dans sa simplicité, son linge toujours blanc, étaient pour moi un exemple sensible ; et il est rare qu’un enfant inspire à un enfant l’estime que j’avais pour lui. Il s’appelait Durant. Son père, laboureur d’un village voisin, était connu du mien ; j’allais en promenade, avec son fils, le voir dans son village. Comme il nous recevait, ce bon vieillard en cheveux blancs! la bonne crème, le bon lait, le bon pain bis qu’il nous donnait ! et que d’heureux présages il se plaisait à voir dans mon respect pour sa vieillesse ! Que ne puis-je aller sur sa tombe semer des fleurs ! il doit y reposer en paix ; car de sa vie il ne fit que du bien. Vingt ans après, nous nous sommes, son fils et moi, retrouvés à Paris sur des routes bien différentes; mais je lui ai reconnu le même caractère de sagesse et de bienséance qu’il avait à l’école ; et ce n’a pas été pour moi une légère satisfaction que celle de nommer un de ses enfants au baptême. Revenons à mes premiers ans.

Mes leçons de latin furent interrompues par un accident singulier. J’avais un grand désir d’apprendre ; mais la nature m’avait refusé le don de la mémoire. J’en avais assez pour retenir le sens de ce que je lisais mais les mots ne laissaient aucune trace dans ma tète, et, pour les y fixer, c’était la même peine que si j’avais écrit sur un sable mouvant. Je m’obstinais à suppléer, par mon application, à la faiblesse de mon organe-, ce travail excéda les forces de mon âge; mes nerfs en furent affectés. Je devins comme somnambule : la nuit, tout endormi, je me levais sur mon séant, et, les yeux entrouverts, je récitais à haute voix les leçons que j’avais apprises. Le voilà fou, dit mon père à ma mère, si vous ne lui faites pas quitter ce malheureux latin ; et l’étude en fut suspendue ; mais au bout de huit ou dix mois, je la repris ; et, au sortir de ma onzième année, mon maître ayant jugé que jetais en état d’être reçu en quatrième, mon père consentit, quoique regret, à me mener lui-même au collège de Mauriac, qui était le plus voisin de Bort.

Ce regret de mon père était d’un homme sage, et je dois le justifier. J’étais l’aîné d’un grand nombre d’enfants; mon père, un peu rigide, mais bon par excellence sous un air de rudesse et de sévérité, aimait sa femme avec idolâtrie : il avait bien raison ! la plus digne des femmes, la plus intéressante, la plus aimable dans son état, c’était ma tendre mère. Je n’ai jamais conçu comment, avec la simple éducation de notre petit couvent de Bort, elle s’était donné et tant d’agrément dans l’esprit, et tant d’élévation dans l’âme, et singulièrement dans le langage et dans le style, ce sentiment des convenances si juste, si délicat, si fin, qui semblait être en elle le pur instinct du goût. Mon bon évêque de Limoges, le vertueux Coétlosquet, m’a parlé souvent a Paris, avec le plus tendre intérêt, des lettres que lui avait écrites ma mère en me recommandant à lui.

Mon père avait pour elle autant de vénération que d’amour. Il ne lui reprochait que son faible pour moi, et ce faible avait une excuse : j’étais le seul de ses enfants qu’elle avait nourri de son laissa trop frêle santé ne lui avait plus permis de remplir un devoir si doux. Sa mère ne m’aimait pas moins; je crois la voir encore, cette bonne petite vieille : le charmant naturel ! la douce et riante gaieté ! Économe de la maison, elle présidait au ménage, et nous donnait a tous l’exemple de la tendresse filiale ; car elle avait aussi sa mère et 1a mère de son mari, dont elle avait le plus grand soin. Je date d’un peu loin en parlant de mes bisaïeules, mais je me souviens bien qu’à l’âge de quatre-vingts ans elles vivaient encore, buvant au coin du feu le petit coup de vin, et se rappelant le vieux temps, dont elles nous faisaient des contes merveilleux !

Ajoutez au ménage trois sœurs de mon aïeule, et la sœur de ma mère, cette tante qui m’est restée ; c’était au milieu de ces femmes et d’un essaim d’enfants que mon père se trouvait seul : avec très-peu de bien, tout cela subsistait. L’ordre, l’économie, le travail, un petit commerce, et surtout la frugalité nous entretenaient dans l’aisance. Le petit jardin produisait presque assez de légumes pour les besoins de la maison ; l’enclos nous donnait des fruits, et nos coings, nos pommes, nos poires, confits au miel de nos abeilles, étaient, durant l’hiver, pour les enfants et pour les bonnes vieilles, les déjeuners les plus exquis. Le troupeau de la bergerie de Saint-Thomas habillait de sa laine, tantôt les femmes et tantôt les enfants; mes tantes la filaient; elles filaient aussi le chanvre du champ qui nous donnait du linge ; et les soirées où, à la lueur d’une lampe qu’alimentait l’huile de nos noyers, la jeunesse du voisinage venait teiller avec nous ce beau chanvre, formaient un tableau ravissant. La récolte des grains de la petite métairie assurait notre subsistance; la cire et le miel des abeilles, que l’une de mes tantes cultivait avec soin, étaient un revenu qui coûtait peu de frais ; l’huile, exprimée de nos noix encore fraîches, avait une saveur, une odeur que nous préférions au goût et au parfum de celle de l’olive . Nos galettes de sarrasin, humectées toutes brûlantes de ce bon beurre du Mont-d’Or, étaient pour nous le plus friand régal. Je ne sais pas quel mets nous eût paru meilleur que nos raves et nos châtaignes ; et en hiver, lorsque ces belles raves grillaient le soir à l’entour du foyer, ou que nous entendions bouillonner l’eau du vase où cuisaient ces châtaignes si savoureuses et si douces, le cœur nous palpitait de joie. Je me souviens aussi du parfum qu’exhalait un beau coing rôti sous la cendre, et du plaisir qu’avait notre grand’mère à le partager entre nous. La plus sobre des femmes nous rendait tous gourmands. Ainsi, dans un ménage où rien n’était perdu, de petits objets réunis entretenaient une sorte d’aisance, et laissaient peu de dépense à faire pour suffire à tous nos besoins. «

Source : Mémoires de Marmontel, nouvelle édition adaptée à l’usage de la jeunesse par l’abbé J-A Foulon, Paris, de Plon, 1850

Bibliothèque de l’Université de Californie